科学家首次在人体血液中发现微塑料

发布时间:2022-03-28 00:00:00点击:

01

科学家首次在人体血液中发现微塑料!

长期以来,塑料被认为是惰性物质,被摄入人体后,它们会通过胃肠道并经过胆道排泄。然而,它可能不像我们曾经认为的那样无害。最近有动物研究表明,小于10μm的微塑料可以穿过细胞膜进入循环系统,并到达其他组织。

另一方面,微塑料这一概念早在2004年由英国普利茅斯大学的Richard Thompson在《Science》上发表文章时提出。

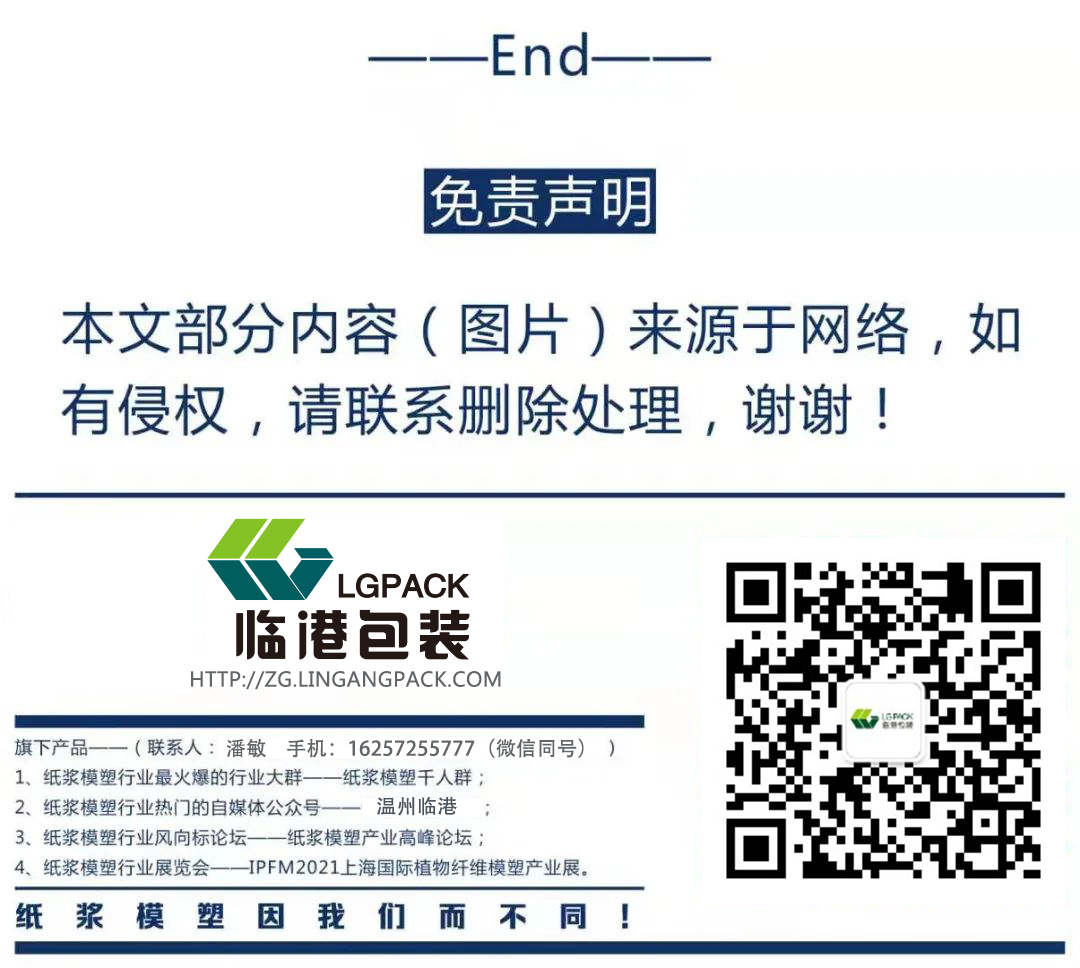

近日,发表在环境科学领域顶刊《Environmental Science & Technology》(IF=9.028)上的一项最新研究中,来自南京大学环境学院污染控制与资源化利用国家重点实验室的研究团队通过调查来自中国11个省市参与者的粪便样本首次发现了一个令人担忧的证据:经常喝瓶装水、吃外卖食品以及工作性质为粉尘暴露的参与者,其粪便中的微塑料更多,而体内微塑料含量的升高还可能会加剧肠道炎症。

不仅如此,微塑料可能已经渗透在体内的各个器官。

北京时间3月25日凌晨,发表在环境科学领域顶刊《Environment International》(IF=9.621)上的一项最新研究中,来自荷兰阿姆斯特丹自由大学领导的研究团队首次在人类志愿者血液中发现了微塑料,这进一步引发了微塑料对人体健康长期影响的担忧。

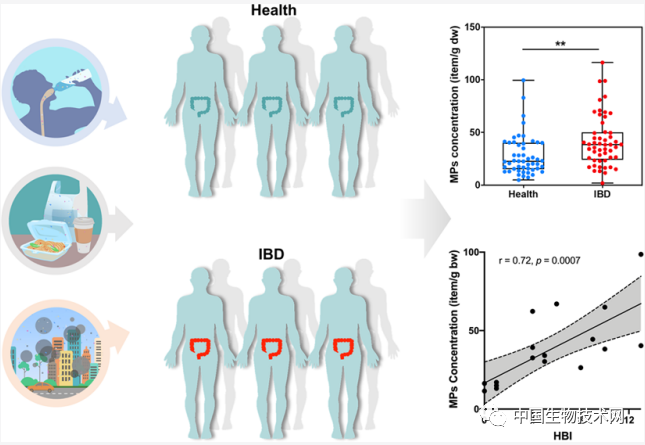

在这项新研究中,研究人员招募了22名健康志愿者,通过静脉穿刺获得全血样本。

他们在排除血液样本受到污染的可能性后,在17人(77%)的血液中检测到了可量化的微塑料,平均每毫升血液中有1.6微克。其中最常见的塑料为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚苯乙烯(PS)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)。其中,PET、PS和PE分别占到50%、36%和23%。

研究人员表示,微塑料在血液中停留的时间是未知的,因此它们在人体的命运还需要进一步研究。从科学上讲,微塑料通过循环系统到达全身各个器官是合理的。此前已有研究证实,人类胎盘对50、80和240纳米的聚苯乙烯和聚丙烯微塑料具有渗透性。

这项研究报告的微塑料浓度涉及潜在的接触途径包括空气、水和食物,以及可能被摄入的个人护理产品、牙科聚合物、聚合物植入物碎片、聚合物药物递送纳米颗粒和纹身墨水残留物等。

研究人员表示,微塑料是否存在于血浆中或由特定的细胞类型携带,以及这些细胞在多大程度上参与将微塑料穿过粘膜转移到血液中仍有待确定。

如果血液中的微塑料确实由免疫细胞携带,那么问题就来了,这种暴露是否会潜在影响免疫调节或对免疫疾病的易感性?还有待进一步研究。

02

解决方案——如何避免微塑料污染

加强塑料污染治理越来越受到各国及地方发展重视。结合市场发展与研究热点,当下最受看好避免塑料污染、发展绿色可持续模式可总结为以下3大解决方案:

1、推广可循环利用、易回收的替代方案

实现塑料包装的循环利用,如可循环包装的配送模式:消费者可以将用完的产品包装退回去,重新回收再利用(如快递循环箱、回收塑料(PCR)包装产品),发展包装材料可重复使用、可回收。

2、绿色环保、减塑包装材料替代方案

近年来,世界各国相继使用的降解塑料、生物材料,对可降解行业、产品的发展起到了很大的推动作用。以PLA材料为例,PLA 以天然来源的乳酸为主要原料,具有很好的生物降解性和生物相容性,其生命周期对环境的负荷明显低于石油基材料,被认为是最有发展前途的绿色包装材料。

天然植物纤维(纸包装、纸浆模塑等)同样也是符合可持发展要求的可再生资源,它是地球上最丰富的碳水化合物。可食用包装材料(海藻包装、大豆蛋白膜、壳聚糖可食性包装膜、豆渣为原料的可食性包装纸等)及制品也逐渐受到国内外市场重视。

3、工程化PET解聚酶分解回收塑料技术

PET是一种极难水解的聚酯,它含有高比例的芳香对苯二甲酸酯,降低了链的流动性。截止目前已报道了几种PET水解酶,但其产量仍然有限。但PET酶解技术仍然是国内外重要关注方向。

在行业方面,欧莱雅集团与Carbios公司合作,于2021年宣布推出首个化妆品瓶身完全采用由Carbios生物酶解循环技术中回收的塑料制成。

在研究方面,国内外多家研究机构的研究人员对酶进行基因改造,使得它可以高效地断开将聚对苯二甲酸乙二酯的构成单元(即PET单体)连接在一起的化学键,从而减少环境塑料,甚至是微塑料的侵害。

设计可持续包装不单只是使用环保或回收材料而已,还须具备能让使用者立即停下来思考的创意美学。在消费者选购产品的过程中,商品包装必须在几秒钟内赢得其青睐并引发省思,因此整体包装得让消费者一眼就觉得它美观、安全且对环境友善。若设计师能成功将这些讯息整合到包装设计中,商品自然会在竞争激烈的超市卖场与电商中脱颖而出。

图文来自网络,如有侵权,通知删除。